«Ho capito, – disse Menico: – quello che ci accarezza sempre, noi altri ragazzi, e ci dà, ogni tanto, qualche santino.»

*****

«Quando venne alla luce, il principe suo padre, volendo darle un nome che risvegliasse immediatamente l’idea del chiostro, e che fosse stato portato da una santa d’alti natali, la chiamò Gertrude. Bambole vestite da monaca furono i primi balocchi che le si diedero in mano; poi santini che rappresentavan monache; e que’ regali eran sempre accompagnati con gran raccomandazioni di tenerli ben di conto; come cosa preziosa, e con quell’interrogare affermativo: – bello eh?»

I passi che avete appena letto – qualcuno li avrà riconosciuti senz’altro – sono tratti rispettivamente dai capitoli VII e IX dei Promessi Sposi.

Il primo si riferisce all’episodio in cui Agnese, madre di Lucia, affida a Menico, un ragazzotto di dodici anni, l’incarico di recarsi da padre Cristoforo. Menico conferma di conoscere il frate, che ogni tanto regala qualche santino.

L’altro è un capitolo molto importante, nel quale l’autore ci presenta un personaggio molto particolare, Gertrude, meglio conosciuta come la Monaca di Monza.

Manzoni diede alle stampe l’opera nel 1827 e successivamente, in versione riveduta e corretta, nell’edizione definitiva del 1840.

Tranquilli: non sto cercando di propinarvi una lezione di letteratura italiana – non ne sarei in grado – ma voglio porre la vostra attenzione su una questione che considero “filiconicamente” importante.

Nel 1827 Manzoni usa il termine santino, e nel caso specifico lo fa con riferimento a delle immaginette religiose in generale (nell’episodio di Menico) e ad alcune in particolare che rappresentavan monache.

Va detto che il termine santino comincia a diffondersi nella nostra lingua agli inizi del Settecento. Sembra infatti che già nel 1736 fosse già di uso comune, con il significato di piccola immagine di santo, di Cristo o di altri personaggi biblici o di simboli della fede. Nel Vocabolario della Crusca – edizione 1729-1738, si legge: «Santini diconsi anche quelle figure, che rappresentano i fatti della Bibbia».

Dunque Alessandro Manzoni usa, nel 1827, un termine ormai consolidato – anche per quanto concerne il significato – nella lingua italiana dell’epoca. Significato che è rimasto più o meno inalterato fino ai giorni nostri, nonostante qualcuno abbia tentato di dare una spiegazione diversa (vedi voce Wikipedia).

Detto questo, un’altra considerazione viene da fare. Com’è noto, I Promessi Sposi narra una storia ambientata in un’epoca molto precedente: lo sventurato don Abbondio incontra i bravi lungo il suo sentiero «sulla sera del giorno 7 novembre dell’anno 1628».

Agli inizi del 1600 l’immaginetta religiosa è ancora ai suoi albori. La sua diffusione, come sappiamo, comincia a svilupparsi nei Paesi Bassi a partire dalla seconda metà del 1500, grazie all’attività educativa dei Gesuiti, in linea con lo spirito della Controriforma.

Ora, non escludo che in quegli anni, qualche immaginetta stampata dai Wierix o da Theodore Galle fosse potuta giungere fino al Ducato di Milano, all’epoca sotto dominazione dei cattolicissimi spagnoli. Tuttavia, bisognerà attendere ancora un po’, diciamo la seconda metà del 1600 e oltre, perché la produzione di Anversa si diffonda in tutta Europa, raggiungendo i fasti commerciali che ben conosciamo.

Se dunque è così, mi sono chiesto: a quali santini Alessandro Manzoni stava pensando quando ha descritto i due episodi? E soprattutto, a quale tipologia di immaginette si riferisce l’autore, quando parla di santini che raffiguravano monache?

Suor Virginia Maria, al secolo Marianna de Leyva y Marino, nacque a Milano il 4 dicembre 1575 e morì – sempre a Milano – il 17 gennaio 1650. Ciò vuol dire che negli anni della fanciullezza, dei giochi, delle bambole, dell’illustre religiosa si doveva essere intorno alla fine del 1500.

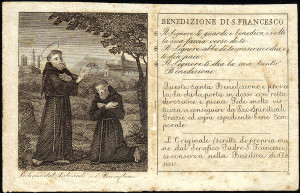

La mia considerazione è la seguente. È molto probabile che Manzoni avesse in mente i santini (e l’uso di essi) propri della sua specifica epoca, ovvero del 1827. A quell’epoca, il santino era diffusissimo: a parte la produzione fiamminga, dobbiamo pensare soprattutto a quella asburgica (Busch, Will, Klauber, etc.) e in parte anche a quella italiana: pensiamo ai Remondini, ma anche alle prime incisioni della Calcografia Salvardi. Quanto al soggetto infine, è ipotizzabile che il narratore si riferisca a qualche Santa Monaca, come per esempio Santa Teresa d’Avila, peraltro contemporanea al personaggio storico.

Ma a questo punto, nasce un’ulteriore questione: Manzoni ha intenzionalmente trasferito a due secoli prima delle usanze – quella di distribuire santini ai bambini (come fa padre Cristoforo con Menico) e quella di donarli a una bimba perché crescesse con l’idea di farsi suora (come nel caso di Gertrude) tipiche della sua epoca (1800) per esigenze strettamente narrative; oppure, al contrario, egli conosceva così bene la storia dei Gesuiti e della loro azione di “rieducazione”, da pensare con certezza che anche nell’Italia di inizio Seicento i santini fossero dei validi oggetti di propaganda – eran nati per questo – come lo iniziavano a essere in altri luoghi?

La ricerca continua.

Se avete trovato il post di vostro interesse potete esprimere la vostra opinione postando un commento o semplicemente cliccando su MiPiace posto all’inizio dell’articolo.

© Tutti i diritti riservati all’autore. Vietata la riproduzione.

Copyright (©) Tutti i diritti riservati

domenico vella

….interessante articolo e bell’incisione del Salvardi!!

rotundo angela

Molto interessante anche perchè l’accostamento con la letteratura mi ha fatto molto piacere ed ho ricordato episodi dei Promessi Sposi studiati tanti anni fa. Grazie